【2002-2007】

【2002-2007】

< 2007年 >

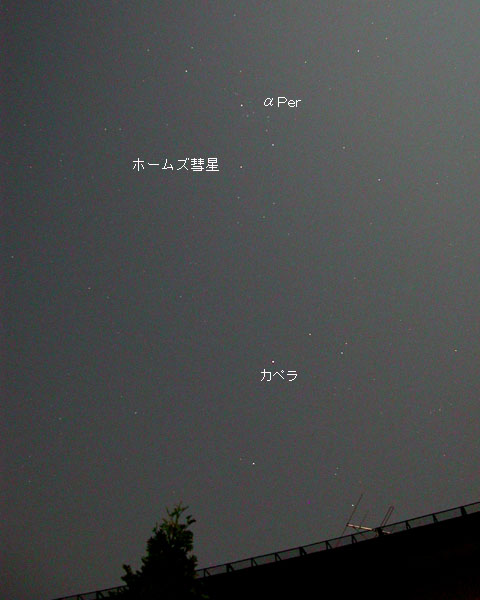

ホームズ彗星のアウトバースト

尾(イオンテール)の変化を捕らえた画像です、尾を強調する画像処理をしてあります。

Kashiwaguraさんからの提供です

13cm反射 Or25mm COOLPIX4500 コリメート撮影 露出90秒(ISO 400) 2007/11/13 21:49

肉眼でも良く見えます、一段と大きくなりました、もう太陽よりも大きくなっているんですね。

核は望遠鏡でも見えない位に暗くなってしまいました。

COOL PIX 4500 F2.6 23秒 (ISO 400) 2007/11/07 23:16

肉眼でもボーッとした不思議な感じに見えています、双眼鏡での観望が最適です。

13cm反射 Or25mm COOLPIX4500 コリメート撮影 露出31秒(ISO 400) 2007/11/04 21:12

露出をたっぷり目にかけてみました、眼視では核がかなり暗くなってきました。

50cm反射 F6.0 直焦点 露出8秒 CCDカメラによる板垣さんの画像です 2007/11/02 21:17

コマを透してバックの星が見える、幻想的です

13cm反射 Or25mm COOLPIX4500 コリメート撮影 露出18秒(ISO 400) 2007/10/28 21:56

3日前の画像の約1/2の倍率です、形状はそのままで直径が4〜5倍大きくなっています。

コマは拡散してきているので大分淡くなってきました、肉眼でも少しボケた感じに見えています。

全光度は変わっていないようです、

COOL PIX 4500 F2.6 8秒 (ISO 400) 2007/10/25 22:54

驚きました!、満月の夜に肉眼で見えるとは!。

肉眼では恒星と区別できない、双眼鏡では少し面積を感じる、約2.5等位

13cm反射 Or12mm COOLPIX4500 コリメート撮影 露出8秒(ISO 200) 2007/10/25 23:31

望遠鏡で拡大した方が細部まで見える、色は少し黄色見がかった白、尾は見えない。

< 2005年 >

2005年火星の画像

09/16 04:54 09/28 23:37 10/06 23:54

10/13 03:07 10/16 23:04 10/30 23:39

11/01 23:05 11/05 22:59 11/26 21:01

12/01 21:01

撮影データ 13cm反射 Or 5mm コリメート撮影

Nikon COOLPIX4500 露出 1/8 (ISO 200)

RegiStax2にてコンポジット(50〜100枚)とウエーブレット処理

Photshopにて画像処理

宮田正一

< 2003年 >

<水星の日面経過の観測>

久しぶりに水星の日面経過(太陽の前を水星が通過して行く)が見られました。

当日、山形は午前中は好天に恵まれていたのですが、午後からは雲が増えてきて、

現象の始まる14時過ぎには天頂から西空は一面雲に覆われてしまいました。

諦めずに粘って、やっと観測が出来ました、次回は2006年11月9日です。

来年(2004/06/08)には金星の日面経過が130年ぶりに見られます。

カラー写真(ファイルNo.030507-miyata)

日時 2003/05/07 15:15:39

場所 山形県山辺町の自宅

機材 タカハシ13cm反射+ソーラーフィルター / K-25mm

Nikon CoolPix4500 32mm(ズーム 4X) (コリメート撮影)

露出 1/30 ( ISO 100 )

コメント:曇り空の中、一瞬の晴れ間を突いて5枚撮影した中の1枚です。

太陽の黒点も写っています。

宮田 正一

白黒写真(ファイルNo.030507-kasiwagura)

日時 2003/05/07 17:36:23

場所 山形県大江町の自宅

機材 〔1〕 望遠鏡 : ミード30cmSC+30cmソーラーフィルター

〔2〕 カメラ : WAT100N(フィルター無し)

〔3〕 ビデオ&キャプチャー : VHSに録画後GV−MPG3T

V/PCIでキャプチャー

コメント:現象時間中に画像が記録できたのはこの画像を記録した前後1分間

程の時間だけでした。

柏倉 満

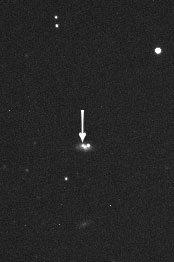

<板垣公一氏 今年二つ目の超新星(2003ed)を発見>

今年3月に続き又しても超新星の発見です、おめでとう御座います。

同氏は、5月3日の捜索で、りょうけん座のNGC5303に新天体を捉えられました。

前回発見の時に頂いた岡崎さんのコメントのなかに、板垣さんの捜索に対して

『超新星はこれから連続発見が続き』とありました、それを裏付けるかの様な今回

の発見だと思います。

板垣氏による発見時の測定値は下記の通りです。

発見日時 JST 2003/05/03 21h37m

〃 UT

2003/05/03.52569

発見画像 UT 2003/05/03.49653 〜 30秒露出

出現銀河 NGC 5303

明るさ 15.2 等

銀河中心から 北東へ 約 8″

出現位置 (2000年分点)

赤経 13h 47m 45s36

赤緯 +38°18′ 20″3

確認 望遠鏡再導入後 10 枚以上撮影。 ( 5 〜 60

秒露出 )

移動の有無 60 分間で移動無し。

発見済のSN 2002A 〜 2003eb

まで確認。

過去の自己画像 2 枚

2002/06/02 極限等級 18

2002/03/13 〃 18

その他確認 リアルスカイ

望遠鏡 30cm FRC F7.8

CCDカメラ BT-214E

<板垣公一氏 超新星(2003cg)を発見>

すでにインターネットや新聞で情報が出ておりますが、3月21日の夜に同氏の

上山田観測所において、捜索中のCCD画像から、六分儀座のNGC 3169

に14等台の超新星を発見されました、昨年に続き又の快挙です。

おりしも、3月25日に仙台市の東北大学で行われた日本天文学会総会にて、

昨年度の新天体発見の表彰を同氏も受けられました、その直前とあって誠に

良いタイミングでした、重ねておめでとうございます。

尚、このNGC 3169銀河には1984年3月に、本会会員の岡崎清美氏が

超新星(1984E)を発見された経緯があります、同じ銀河に山天のメンバー

二人が超新星発見とは本当に嬉しい限りです。

板垣氏の発見時CCD画像と測定値のデータは下記の通りです。

2003/03/21 21h15m2.8S (JST)

望遠鏡 : 60cm反射 (F 5.7)

CCDカメラ : BT214E

露出 : 13秒

測定位置 赤経 10h14m15.97S

赤緯 +3°28′2.5″ (2000年分点)

発見時の光度測定は14.4等

.・*.・:★'.・*. 発見者 板垣さんより寄稿 .・*.・:★'.・*.

《 SN2003cgの発見について 》

このたびの超新星の発見も運が良く、又 まぐれ の連続です。

冬期の山形は毎日雪が降っている訳ではないのですが、ほとんど雪雲で

覆われていて、めったに晴れる事はありません。

(たまに晴れても、ド−ムが雪の為開けられません。)

そこで昨年から冬期間(11月〜3月)は宮城県の山元町に小屋を置き、

星見を始めました。

ただ、この度の2003cgは山元では発見できなかったと思います。

それは、山元の海小屋では深夜から子午線より東だけ見ているためです。

そんな事で、山形の上山田にある山小屋では、今年最初の夜に、2003cgが

見つかったのです。 運/運/。良/良。

中野さんに、確認依頼をした時。

……『 NGC3169 この銀河に昔、岡崎さんも発見してますョ 』

え!、 何!、 この銀河に岡崎さんも!、 ビックリしましたネ−。

ひとつの銀河に100年に一度あるかないかの、超新星。 無数にある銀河。

世界中で、沢山のハンタ−が捜索している環境の中で、・・・・・・・ ビックリ!!。

私と超新星の出会いは、岡崎氏を語らずして始まりません。

私は長年彗星だけを追っかけてきましたが、リニア等の問題で、もう駄目かな

と思っていた時、中野先生とトルコの日食で顔を合わせ、(彗星はかなりヤバイ)

と言われ・・・・・。35年来の彗星から足を洗ったのでした・・・・・・・ 敗北感。

そこで、岡崎氏からご指導を頂き、岡崎氏の真似をして、なんとなく超新星探しを

始めたのが3年前です。

私はパソコンで星を見る事だけは絶対しない、と長年思っていたのですが、

自分との約束も破り、星探しの為にパソコンを始めたのでした・・・・・。

最初の頃は、発見した時が一番明るい時で、後は暗くなるだけ・・・・・つまんない。

と思って始めた超新星探しですが、今では色んな銀河を見ながら捜索するのが

とても楽しくなりました。

そうして、現在は二つの大きな夢を持てる様になりました。

一 アンドロメダ銀河などに20等星位の暗い内に超新星を見つけて、刻々と

明るくなる様子を見てみたい。。。。。。夢

ニ 数多くの銀河を見ているうちに、尾の有る彗星が入ってくる。。。。。。。夢

こんな夢を見ながら、これからも楽しく星を探していきたいと思います。

( 板垣公一 )

★☆★ 岡崎さんからのコメント ★☆★

板垣さん超新星発見おめでとうございます。

板垣さんが現在やっている超新星捜索は、アマチュアとしては世界最高レベル

の捜索だと確信しています。

今の方法で捜索が続けられれば、超新星はこれから連続発見が続き、夢の

1つである板垣彗星発見が近いのでは・・・と思っています。

私も細々とですが捜索は続けていきたいと思っています。

それにしても、1984年のNGC3169と同じ銀河に出るとは本当に不思議です・・・。

そういえば、発見日も3月26日でした・・・。

( 岡崎清美 )

< 2002年 >

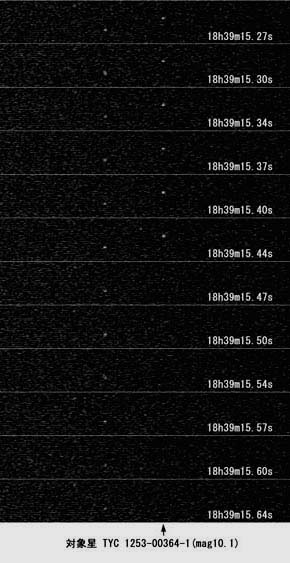

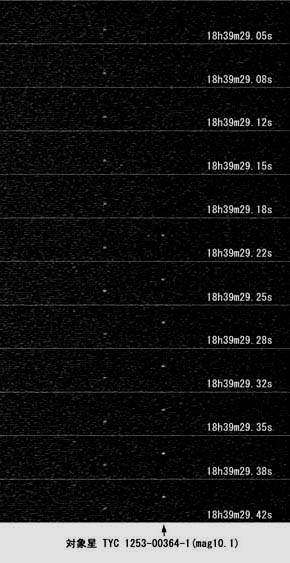

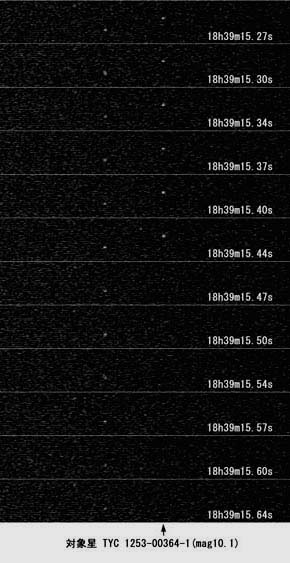

< 小惑星HildaによるTYC1253-00364-1の食を観測 >

12月31日(大晦日)にHildaによるTYC1253-00364-1の食を観測しました。

1

観測者 ; 柏倉 満

2 観測地の経度、緯度、高度

140°08′52″4 、38°22′36″9 、182m

3 観測開始時刻 ; 2002/12/31/09h/35m00s

観測終了時刻 ; 2002/12/31/09h/41m00s

4 減光を観測

5 減光開始

; 09h39m16.44s

減光終了 ; 09h39m16.47s

復光開始

; 09h39m29.18s

復光終了 ; 09h39m29.25s

6 観測機材 ;

30cm シュミカセ 、 ワテック902H

7 保時 ; GHS時計、TIVi

8 外時気温 ;

-5℃

時刻はUTです

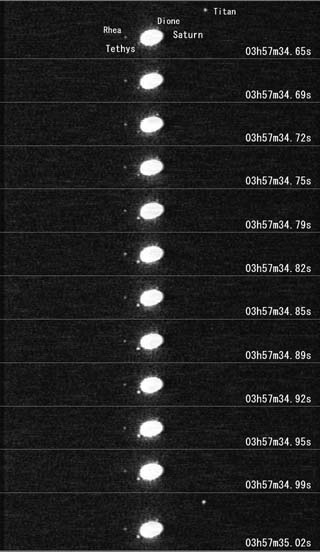

柏倉さん撮影の、HildaによるTYC1253-00364-1食のビデオ画像です。

画像の作成者は「せんだい宇宙館」の早水勉氏です、氏のご好意により

掲載させて頂きました。

| 減光の瞬間 |

復光の瞬間 |

|

|

< 火星食(潜入)の観測 >

30日01h35mUT頃の予報がでていました火星食潜入を観測しましたので報告します。

1

観測者 ; 柏倉 満

2 観測地の経度、緯度、高度

140°08′52″4 、38°22′36″9 、182m

3 観測開始時刻 ; 2002/12/30/01h30m00s

観測終了時刻 ; 2002/12/30/01h38m00s

4 潜入を観測

5 潜入開始 ; 不明

潜入終了

; 01h35m24.7s

出現開始 ; 雲のため観測できず

出現終了 ; 雲のため観測できず

6 観測機材 ; 30cm シュミカセ 、 ワテック100N

7 保時 ; GHS時計、TIVi

8 備考

; 潜入開始は薄雲のため確認不能、出現は雲のため観測できず。

全体にコントラストが悪く、手動によるSW計測+(−0.3s)。

時刻はUT

眼視では無理だったと思います。火星の光度が1.5等だったのと薄雲のため

にコントラストが低く、ビデオヘッドをいつもの902Hから100Nに代えてマニュアル

でモニター上に確認できるよう調整しました。

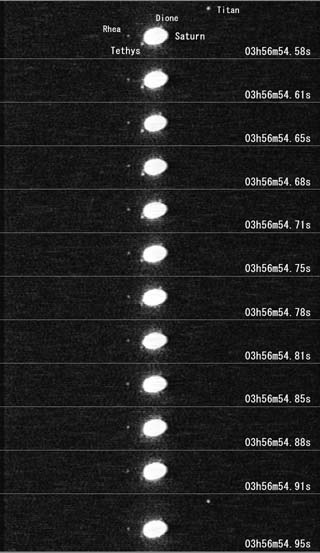

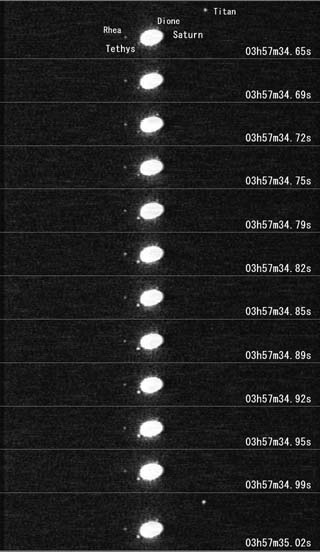

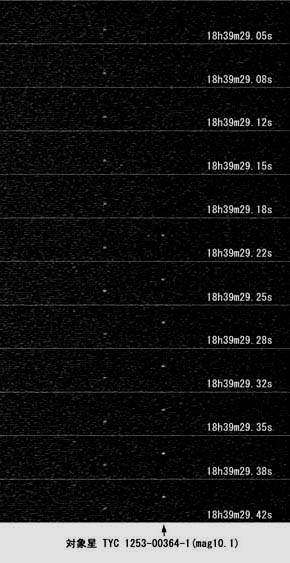

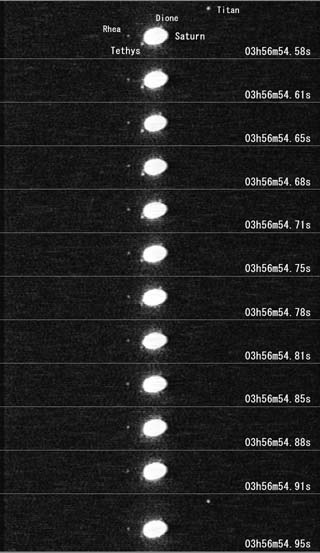

<柏倉さん土星の衛星テティスによる恒星食の観測に成功>

土星の衛星テティスによる、TYC1310-02435-1(mag9.1)の食を観測しました。

速報値です、時間はUTです。

1

観測者 ; 柏倉 満

2 観測地の経度、緯度、高度

140°08′52″4 、38°22′36″9 、182m

3 観測開始時刻 ; 2002/12/15/18h50m00s

観測終了時刻 ; 2002/12/15/18/59m00s

4 減光を観測

5 減光開始 ; 18h56m54.71s

減光終了 ; 18h56m54.78s

復光開始 ; 18h57m34.79s

復光終了 ; 18h57m34.85s

6 観測機材 ; 30cm シュミカセ 、 ワテック902H

7 保時 ;

GHS時計、TIVi

― 観測者のコメント ―

15日は忘年会から自宅に戻って来たのが12時少し前、お茶を飲んでから

風呂に入り、あがってみると1時少し前。空はところどころ雲が切れている。

だめもとでドームで寝る覚悟で準備だけはした。結局寝ることも無く予報

20分前よりスリットを開けて土星をモニターに導入。雲の通過に悩まされ

たが雲の切れ間に見える土星はかなり賑やかで周りに衛星やら恒星や

らが数星見えている。観測に入った3時40分頃はTethysはTYC

131002435

と並んで重星の様に見えていたが50分頃は一つになって分離出来なくなっ

た。その間も雲の通過にいらいらさせられたが現象の前後5分ほどは奇跡

的に雲が切れ、減光、復光ともに記録・観測できた。予報より約30秒も遅く、

通過かな?と頭をよぎった瞬間の食でした。掩蔽予報地図を見ればほぼ

確実に起こる食で、月による掩蔽とあまり変わらないないかもな・・・などと

思っていましたがめずらしい現象を十分に楽しむことができました。

柏倉さん撮影の、土星の衛星Tethys による食のビデオ画像です。

画像の作成者は「せんだい宇宙館」の早水勉氏です、氏のご好意により当ホームページに

掲載させて頂きました。

| 減光の瞬間 |

復光の瞬間 |

|

|

![]() 【2002-2007】

【2002-2007】

![]()

![]()

![]()